Seit September 2021 läuft unter Federführung der Stadt Aschaffenburg das EU-Projekt DIALOG CITY. Mit „News From Home“ ist vor kurzem das erste Heft einer Publikationsreihe rund um dieses Projekt und des ersten Hybrid-Projektfestivals in Mondoví im Sommer 2023 erschienen. Was zeichnet dieses Projekt aus, was wurde bislang umgesetzt und was ist geplant? Eric Leiderer (EL), Bürgermeister und Digitalreferent der Stadt Aschaffenburg, Dr. Joachim Kemper (JK), Leiter des Stadt- und Stiftsarchivs Aschaffenburg, und Stefan Horn (SH), Künstlerischer Leiter des EU-Projekts, stehen hier in einem Interview Rede und Antwort. Das Interview führte Susanne Crecelius.

Was ist das Besondere an dem EU-Projekt DIALOG CITY …

EL: Ich fange am besten ganz vorne an: DIALOG CITY beruht als Projekt auf der Partnerschaft zwischen kleinen und mittelgroßen Städten in fünf europäischen Ländern. Wir als Stadt Aschaffenburg haben in gewisser Weise den „Hut auf“, koordinieren das Projekt und sind sehr stolz darauf, dass unser digital-analoger Ansatz einer menschenfreundlichen Digitalisierung (DIALOG CITY) im Zentrum eines EU-Projekts steht.

… und was sind die Ziele dieses Projektes?

EL: Im Zentrum steht die Mitwirkung der Menschen in ihren Städten an der Digitalisierung. Das Mitmachen, als Fachbegriff „Co-Kreation“, ist für uns richtungsweisend. DIALOG CITY erarbeitet unter anderem eine BÜRGERARCHIV-PLATTFORM (CITIZEN ARCHIVE PLATFORM) für Archive, ein innovatives Werkzeug zur ZUKUNFTSKOMPETENZ (FUTURE LITERACY) und organisiert mehrere sogenannte HYBRID FESTIVALS, mit denen wir die Menschen in mehreren europäischen Staaten erreichen wollen.

Wie wird der Dialog mit den und die Partizipation der Bürger*innen in dem Projekt gelebt?

SH: Die hybriden Festivals laden die Bürger*innen auch zwischen den Städten dazu ein, sich untereinander auszutauschen, analog wie digital. Die Menschen sind eingebunden in die Entwicklung des genannten Bürgerarchivs und auch beispielsweise in spezielle Hackathons, um sich mehr oder weniger spielerisch bei „Game Jams“ mit drängenden Zukunftsfragen zu befassen. Rund um die Festivals werden auch Künstler*innen im Rahmen von Residenzen integriert, die wiederum im engen Austausch mit den Bürger*innen der Städte stehen – sei es im italienischen Mondoví in 2023, in Graz in diesem Jahr oder nächstes Jahr in Aschaffenburg und Montpellier.

JK: Der Dialog ist also sehr vielfältig. Dialog fördert Kreativität und Gemeinschaft. Das Bild dafür ist der Marktplatz, die Piazza oder die Agora. Menschen finden zusammen, um sich über die brennenden Fragen gemeinsam Gedanken zu machen.

Wie können wir uns die Co-Kreation vorstellen?

SH: Partizipation und Co-Kreation sind als zentrale Prinzipien mittlerweile aus dem Kulturbereich nicht mehr wegzudenken. DIALOG CITY ist seitens der EU als Kulturprojekt, wenn auch mit einem stark digitalen Zugang, angelegt und gefördert. Ohne das partizipative Element und die Beteiligung der Menschen ist auch die digitale Transformation in Städten aus unserer Sicht nicht zu bewältigen.

Es gibt ja auch eine progressive Mitmach-Archivfunktion und vieles mehr. Was leisten die einzelnen Plattformen?

JK: Zentral ist sicherlich die BÜRGERARCHIV-PLATTFORM! Durch ihre Entwicklung, die jetzt fast abgeschlossen ist, erweitern wir die Möglichkeiten der Sicherung von privaten digitalen Daten ganz erheblich. Etwas, das bei analogen Nachlässen bereits jetzt über Archive möglich ist, wird dann auch im Digitalen nutzbar werden. Die Stadtarchive Graz und Aschaffenburg arbeiten hier Hand in Hand. Wir sehen hier ein großes Potenzial.

Was ist das Residenzprogramm ART FOR PUBLIC?

SH: DIALOG CITY schreibt einmal im Jahr eine Künstlerresidenz europaweit aus, im kommenden Jahr für die Städte Aschaffenburg und Montpellier. Die Künstler*innen sollen einen bürgernahen Ansatz entwickeln, entweder aktuelle Themen aufgreifen oder auf die Digitalisierung und die damit verbundenen Probleme, Hoffnungen oder Zweifel eingehen. Für die Realisierung haben sie dann rund sechs Wochen Zeit, bevor sie ihre abschließende Arbeit präsentieren. Das ist ein interessantes Format, wie wir anhand der Vielzahl von künstlerischen Vorschlägen im letzten und in diesem Jahr gesehen haben.

Wie werden die Künstler ausgewählt?

SH: Wir haben inzwischen eine gewisse Routine entwickelt im Bewerten der eingehenden Vorschläge. Alle europäischen Partner dürfen sich bei der Beurteilung einbringen, aber die Stadt, die die Künstlerresidenz organisiert, hat das letzte Wort. Denn sie arbeiten mit der oder den jeweiligen Personen zusammen und treiben die Umsetzung voran.

Der gesamte Bewerbungs- und Bewertungsprozess läuft komplett digital ab. Das sind die Kandidat*innen bereits gewohnt. Anschließend gibt es eine Vorauswahl und die fünf besten Ideengeber*innen werden in Videointerviews befragt, wie sie sich die Realisierung vorstellen. Das gibt schnell einen sehr klaren Eindruck, nicht nur vom Projektvorhaben, sondern auch von der Person.

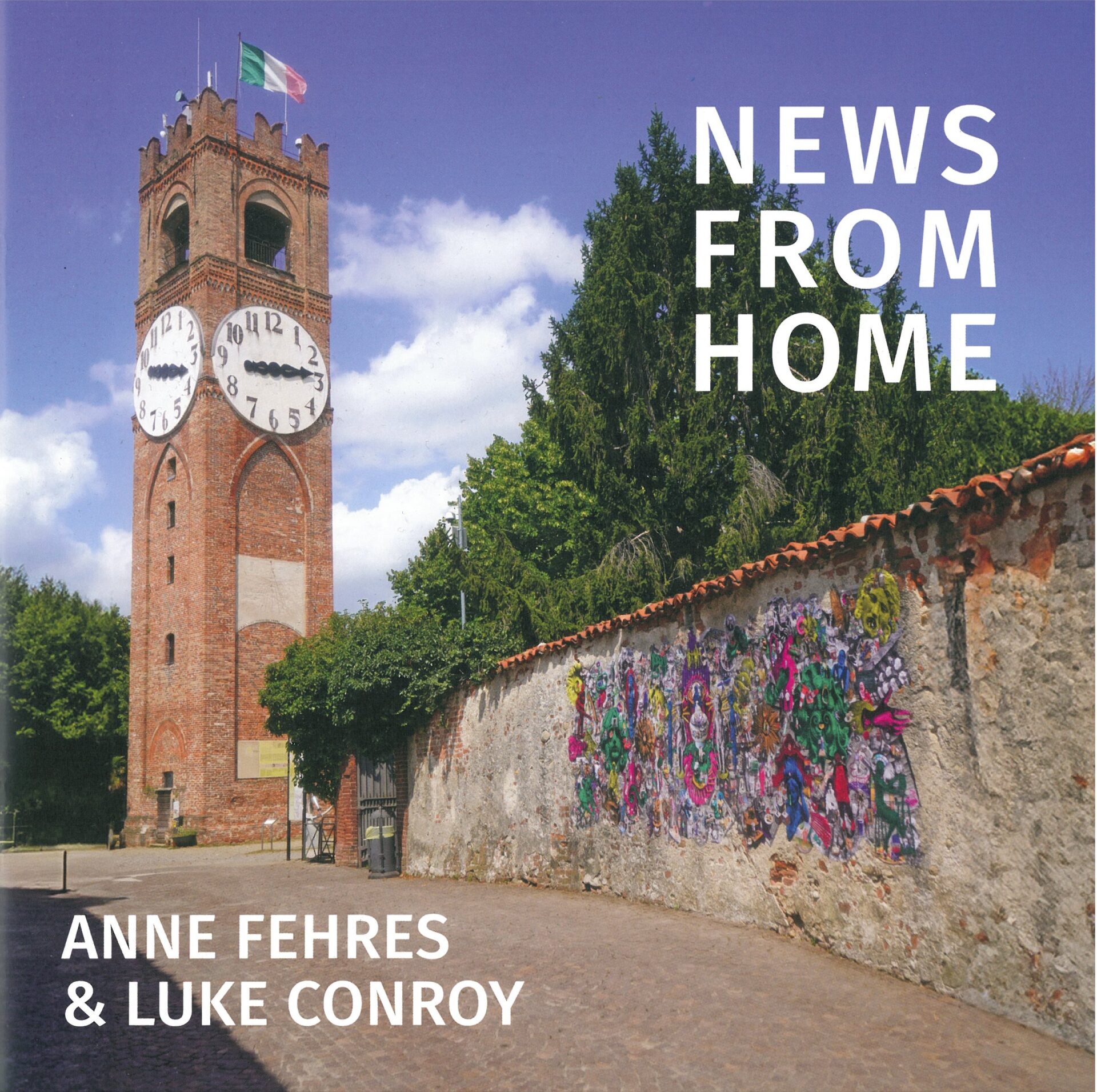

Warum fiel 2023 die Wahl auf das Projekt NEWS FROM HOME von Anne Ferres und Luke Conroy? Was macht die beiden Künstler aus?

SH: Luke und Anne arbeiten seit einigen Jahren an einer Serie von Projekten, bei der sie an unterschiedlichen Orten auf der Welt fotografische Eindrücke über einen Ort sammeln. Mit der eigenen Kamera, aber auch indem sie aktuelle Fotografien und geschichtliche Aufnahmen von Bürger*innen zusammentragen. Daraus entsteht eine große Fotocollage, erst Digital am Computer und dann im öffentlichen Raum. Zurzeit sind die beiden in Taiwan und machen dort ein ganz ähnlich gelagertes Projekt.

Was ist das Besondere an ihrer Arbeit?

SH: Wenn man als Künstler*in mit den Menschen direkt in einem Austausch arbeiten möchte, dann muss man in erster Linie neugierig sein. Für uns war interessant und letztlich auch ausschlaggebend, dass Luke und Anne die Begegnung mit den Bürger*innen auf mannigfaltige Art zum Gegenstand eines Austauschs gemacht haben. Und zwar digital wie auch analog. Sie haben sich für Geschichte und Geschichten in Mondoví interessiert und daraus eine große Collage entstehen lassen, die wie ein Spiegel wirkt. Viele finden sich in der Collage wieder, wenn sie am Projekt beteiligt waren, ob mit einem Foto oder als Porträt.

Wie haben sie vor Ort in Mondovi gearbeitet? Wie haben sie die Bürger*innen eingebunden?

SH: Sie wurden von den örtlichen Projektpartnern mit verschiedenen sozialen Gruppen in Kontakt gebracht, um dann anschließend selbstständig Kontakte zu knüpfen; das waren Kultureinrichtungen, Migrantengruppen, die einen Sprachkurs besuchen, aber auch Museen, Ladenbesitzer, Cafébetreiber, Kindergärten, Berufsschüler*innen: Einfach alle Menschen, die einem so über den Weg laufen, die sich porträtieren lassen oder die ein Interesse hatten, ihre Bilder zur Verfügung zu stellen. Entweder über Instagram als Digitals oder auch alte Schwarz/Weiß-Fotografien. Daraus ist ein Wandgemälde entstanden, das in der Altstadt an einer denkmalgeschützten Wand zu sehen ist. Das Kunstwerk besteht aus Papier, an dem langsam, aber sicher der Zahn der Zeit nagt. Es verblasst und zerbröselt. Aber was bleibt, ist die Erinnerung an das Projekt, die Begegnung, der Austausch. Das ist Teil des Prozesses und der Erfahrung.

Was fand neben der Präsentation des Wandgemäldes bei dem Hybrid-Projektfestival statt?

JK: Einer unserer italienischen Partner ist eine renommierte Zirkusschule, die nicht nur national, sondern auch international vernetzt ist. Ihr Beitrag zum Festival bestand in einer 24-stündigen Choreografie zweier renommierter Tänzer, deren Entdecken, Erfinden und Erproben einer Aufführung zudem rund um die Uhr im Internet zu sehen war. Parallel dazu wurden Tanzworkshops für alle Bevölkerungsgruppen angeboten. Das resultierte in einer großen Abschluss-Show, einem tollen Event am Hauptplatz von Mondoví.

Waren alle an dem EU-Projekt beteiligten Städte vor Ort und online verbunden?

JK: Ja, alle Partner waren in Italien dabei, und darüber hinaus haben wir auch in Aschaffenburg zusätzlich ein Programm auf die Beine gestellt.

Es gab also auch in den „Projekt-Städten“ Programm?

JK: Genau, die Rolle hatte Aschaffenburg ausgefüllt. Wir haben einen mehrtägigen Game Jam durchgeführt, der sich eng und eben digital mit den Aktivitäten in Mondoví verbunden hat. Eine ganz besondere Aktion!

Wo findet dieses Jahr die Veranstaltung statt?

SH: Dieses Jahr sind wir mit DIALOG CITY im Stadtmuseum in Graz zu Gast. Dort entsteht gerade in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg das DIGITALE BÜRGERARCHIV, das auf dem zweiten Hybrid-Festival offiziell vorgestellt wird. Zudem wird es einen Workshop zu FUTURES LITERACY geben, ein anderer wichtiger Teil des DIALOG CITY Projektes. Darunter verstehen wir die Gedanken und Ideen, was man heute tun muss, damit wir unsere Zukunft im Sinne nachfolgender Generationen sinnvoll gestalten. Wenn wir uns die ökologischen Herausforderungen ansehen, dann ist es höchste Zeit, hier neue Wege einzuschlagen. Und das betrifft alle Ebenen, von Bildung über Wirtschaft bis hin zur Freizeitgestaltung.

Wo können sich Künstler*innen bewerben?

SH: Die kommende Ausschreibung für das Residenzprogramm ART FOR PUBLIC wird voraussichtlich im Februar oder März 2025 publiziert, für Aschaffenburg und für Montpellier. Wir sind gespannt auf die eingehenden Projektideen. Aber erst müssen wir unsere Hausaufgaben machen und die konkreten Themen für die beiden Hybrid-Festivals finden.

Wird es auch von den künftigen Events jeweils eine Broschüre mit der Vorstellung des oder der Künstler geben?

JK: Unbedingt! Wir planen eine ganze Reihe an Broschüren: Dieses Jahr für Graz, für Aschaffenburg und Montpellier nächstes Jahr – und last but not least eine abschließende Broschüre über das Gesamtprojekt. Aber was heißt „abschließend“ – wir wollen weiter machen, die innovativsten Ideen und vor allem die entstehenden Netzwerke weiter entwickeln.

Geben Sie uns einen Ausblick: Das Projekt DIALOG CITY läuft bis Ende 2025. Auf was können wir uns noch alles freuen?

EL: Ich denke, dass das Projekt DIALOG CITY Maßstäbe setzen kann, wie aus der Bürgergesellschaft heraus Ideen und Anstöße, aber auch Forderungen entstehen können, die dann von der städtischen Verwaltung aufgegriffen und mithilfe der politisch handelnden Personen letztlich umgesetzt werden. Das ist auch ein wichtiger und zentraler Dialog zwischen den Bürger*innen und denen, die in ihrem Sinne Rahmenbedingungen schaffen, um dann die Welt schlicht und einfach besser zu machen. Die Bürger*innen und Mensch müssen im Zentrum stehen, vor allem wenn es um die Zeitenwende im Sinne der Digitalisierung unserer Gesellschaft geht. Da werden wir auf lokaler und eben auch auf europäischer Ebene weiterhin die Dinge in Aschaffenburg vorantreiben.

Hinterlassen Sie einen Kommentar